物流情報ポータルサイト

トップニュース:

掲載日:20.10.07食品流通合理化検討会/サプライチェーン全体での物流改善~北海道では産地主導の全国パレット一貫体制の構築、九州では大規模モーダルシフト

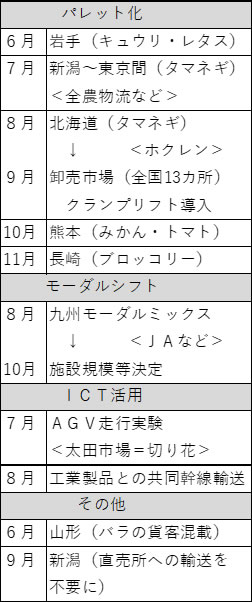

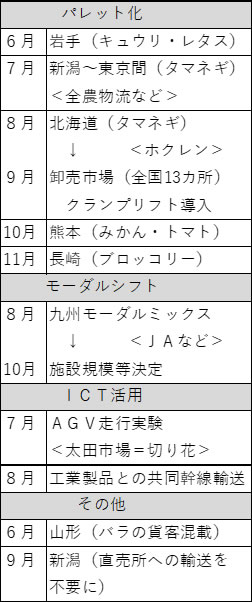

農林水産省・経済産業省・国土交通省共管による「食品流通合理化検討会」が第1次中間とりまとめとして公表した食品流通合理化の具体的取り組みが各地に広がっています。産地主導の全国パレット一貫管理体制の構築や大規模モーダルシフトなどの実証事業が始まっています。年末に進捗状況をフィードバックし、年明け以降は本格実施(実装)に向けた事業計画を策定して、サプライチェーン全体での合理化を図ります。

〇各地で進む実証事業

トラックドライバーをはじめとする食品流通にかかる人手不足等の課題に対応し、サプライチェーン全体での合理化を進めるため、「食品流通合理化検討会」で議論が進められ、第1次中間とりまとめでは、つぎの検討項目が挙げられました。

①パレット化等による手荷役削減、②集出荷拠点の集約等による効率化、③モーダルシフトによるトラック以外の輸送手段への分散、④小口ニーズへの対応、⑤ICTの活用、⑥品質・付加価値・価格バランスの見直し、⑦荷待ち時間削減や附帯作業の適正化、⑧食品ロス削減

これらの項目に関する具体的な取り組みが全国各地で実施されています。

北海道では、産地主導の全国パレット一貫管理体制の構築について取り組みます。上川地区およびオホーツク地区でタマネギなどを出荷する際にサプライヤー指定のパレット管理システムに入力し、パレットを貸し出します。全国の青果物卸売市場(20カ所)と連携し、輸送後に、仲卸やベンダーがパレットを転送・保管・回収します。段ボールのばら積みからパレット輸送へ切り替えることで手荷役作業をなくしてドライバーの負担を軽減し、青果物等の輸送を効率化します。また、パレットを統一規格にすることで、出荷先市場でパレットサイズに合うクランプ・フォークリフトや台車などの機材を導入できます。パレット管理・回収の仕組みを構築することで、持続的な循環利用の仕組みを構築します。

九州では、集出荷拠点の集約による効率化、大規模な内航船によるモーダルシフト、共同輸送に取り組みます。九州各地からの青果物は、関東方面への物流結節点である北部九州の数カ所に設置された物流拠点に集積し、関西圏(約500km)および関東圏(約1000km)へ共同輸送します。2021年6月就航のフェリー新航路を活用した大規模モーダルシフトを実現します。県域をまたぐ集約物流拠点を新設し、産地からの一貫パレットでの運用により、積卸し・荷さばき時の省力化が図かれドライバーの労働時間の削減を目指します。10月までにルート別の流通量を精査するとともに、施設の規模を決定します。

花き流通では、産地、運送会社、卸・仲卸、システム会社が連携して、産地から一貫したRFID管理システムを構築し、ICTの活用により花き流通の自動化を図ります。大田市場に自動搬送機(AGV)を導入して切り花の走行実験を実施し、鉢物花きの走行実験も予定しており、市場内の自動搬送・自動検収を実現します。

食品流通合理化検討会では、実証事業をPRするため12月に旭川や福岡でシンポジウムを開催する予定です。

農水省は、横展開を図るため、来年度予算要求に商習慣の見直しに向けた取り組みを盛り込む考えです。同省では、今後推進していく取り組みとして、大規模なモーダルミックスの推進によるドライバーの働き方改革への対応、AGV活用によるコロナウイルス感染拡大予防のための食品現場での省人化、農水産物の品質向上や輸出拡大のためのコールドチェーン確立(冷凍・冷蔵鮮度保持技術を搭載した低コストリーファーコンテナ導入など)、AI(画像認証など)を活用したデータ自動入力によるトレーサビリティ確保やコスト削減のためのデータ連携を挙げています。

〇各地で進む実証事業

トラックドライバーをはじめとする食品流通にかかる人手不足等の課題に対応し、サプライチェーン全体での合理化を進めるため、「食品流通合理化検討会」で議論が進められ、第1次中間とりまとめでは、つぎの検討項目が挙げられました。

①パレット化等による手荷役削減、②集出荷拠点の集約等による効率化、③モーダルシフトによるトラック以外の輸送手段への分散、④小口ニーズへの対応、⑤ICTの活用、⑥品質・付加価値・価格バランスの見直し、⑦荷待ち時間削減や附帯作業の適正化、⑧食品ロス削減

これらの項目に関する具体的な取り組みが全国各地で実施されています。

北海道では、産地主導の全国パレット一貫管理体制の構築について取り組みます。上川地区およびオホーツク地区でタマネギなどを出荷する際にサプライヤー指定のパレット管理システムに入力し、パレットを貸し出します。全国の青果物卸売市場(20カ所)と連携し、輸送後に、仲卸やベンダーがパレットを転送・保管・回収します。段ボールのばら積みからパレット輸送へ切り替えることで手荷役作業をなくしてドライバーの負担を軽減し、青果物等の輸送を効率化します。また、パレットを統一規格にすることで、出荷先市場でパレットサイズに合うクランプ・フォークリフトや台車などの機材を導入できます。パレット管理・回収の仕組みを構築することで、持続的な循環利用の仕組みを構築します。

九州では、集出荷拠点の集約による効率化、大規模な内航船によるモーダルシフト、共同輸送に取り組みます。九州各地からの青果物は、関東方面への物流結節点である北部九州の数カ所に設置された物流拠点に集積し、関西圏(約500km)および関東圏(約1000km)へ共同輸送します。2021年6月就航のフェリー新航路を活用した大規模モーダルシフトを実現します。県域をまたぐ集約物流拠点を新設し、産地からの一貫パレットでの運用により、積卸し・荷さばき時の省力化が図かれドライバーの労働時間の削減を目指します。10月までにルート別の流通量を精査するとともに、施設の規模を決定します。

花き流通では、産地、運送会社、卸・仲卸、システム会社が連携して、産地から一貫したRFID管理システムを構築し、ICTの活用により花き流通の自動化を図ります。大田市場に自動搬送機(AGV)を導入して切り花の走行実験を実施し、鉢物花きの走行実験も予定しており、市場内の自動搬送・自動検収を実現します。

食品流通合理化検討会では、実証事業をPRするため12月に旭川や福岡でシンポジウムを開催する予定です。

農水省は、横展開を図るため、来年度予算要求に商習慣の見直しに向けた取り組みを盛り込む考えです。同省では、今後推進していく取り組みとして、大規模なモーダルミックスの推進によるドライバーの働き方改革への対応、AGV活用によるコロナウイルス感染拡大予防のための食品現場での省人化、農水産物の品質向上や輸出拡大のためのコールドチェーン確立(冷凍・冷蔵鮮度保持技術を搭載した低コストリーファーコンテナ導入など)、AI(画像認証など)を活用したデータ自動入力によるトレーサビリティ確保やコスト削減のためのデータ連携を挙げています。

各地で進む実証事業

最新号記事(25.07.02配信)

- トップニュース経済産業省/2040年の産業構造を提示~…

- NXトピックス日本通運/第26回物流環境大賞を受賞! …

- NXトピックス日本通運/モーダルコンビネーション型輸送…

- 物流現場訪問日本自動車ターミナル/板橋トラックターミ…

- 最新業界動向飲料業界5社/物流問題の改善先行取り組み…

- 最新業界動向関東運輸局・関東経産局/連名で消費者団体…

- 最新業界動向三菱ふそうと日野/統合最終合意を締結~来…

- 最新業界動向酒類・飲料4社/自動運転トラックの実証に…

- 最新業界動向タコグラフ工業会設立/製造事業者一丸で運…

- 最新業界動向JR貨物/鉄道輸送用液化水素タンクコンテ…

- 最新業界動向エミレーツ・スカイカーゴ/成田空港と中東…

- 最新業界動向NX 総研など3社/自動化機器導入へカー…

- 最新業界動向三菱ふそう/水素燃料商用車向けの水素充填…

- 最新業界動向パナソニックコネクト/カメラや音声デバイ…

- 物流用語に強くなろうスマートフードチェーンプラットフォーム(…